Мы стараемся не думать о сложных материях, масштабных сдвигах, происходящих в мире. Ведь нам есть о чем заботиться прямо сейчас и без всех этих климатических изменений и демографических коллапсов. Этот вывод особенно актуален для украинцев, вынужденных в буквальном смысле заботиться, прежде всего, о выживании.

Тем, кто не покидал Украину с начала полномасштабного вторжения, может показаться, что я сильно преувеличиваю, ведь жизнь в стране продолжается. Но гибель людей, воздушные тревоги, шахеды и ракеты, новости и прогнозы, пугающие или дарящие надежду, а затем оборачивающиеся разочарованием. Все это не есть норма.

Подтверждением тому может служить рождаемость, которая во время войны упала до непристойно низких показателей. Конечно, демографическая статистика сейчас недоступна, но не нужно быть профессором-демографом, чтобы констатировать очевидный факт: рожать во время войны решаются единицы.

Мир на пороге демографического коллапса

Но Украина – это одно из немногих исключений, имеющих вполне конкретную осязаемую на тактильном уровне причину депопуляции. Остальной мир также двигается аналогичным курсом, не так, конечно, стремительно, но твердо и упрямо.

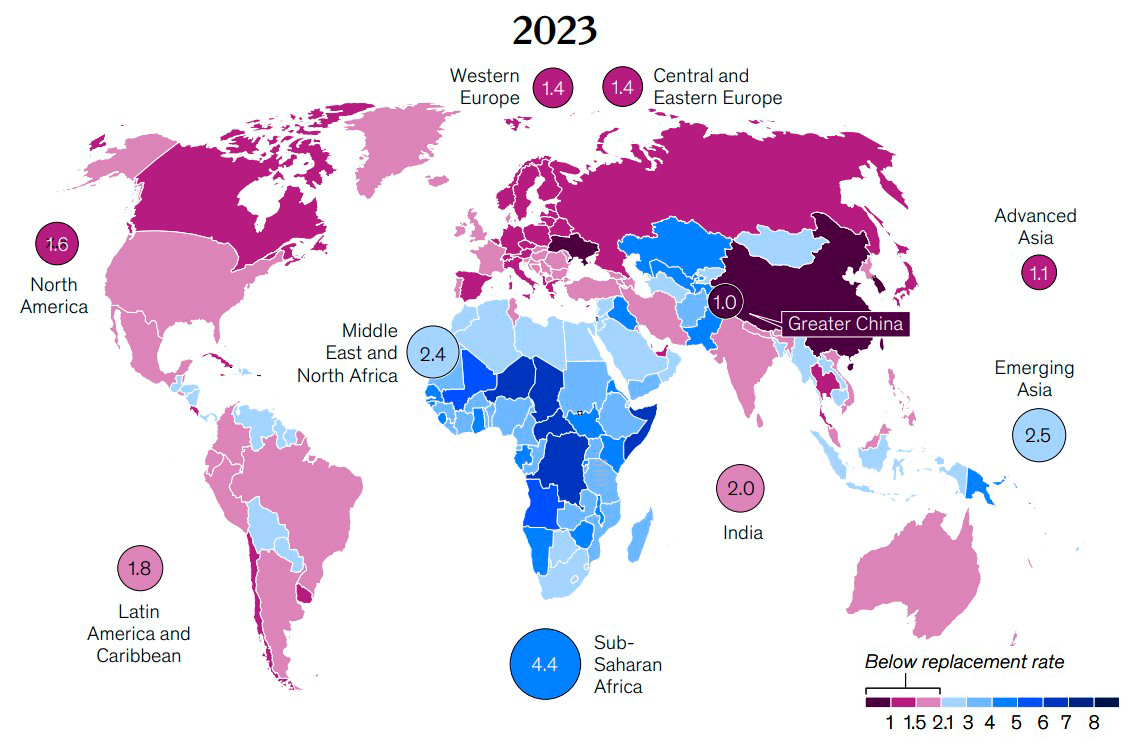

В аналитическом докладе «Зависимость и депопуляция: противодействие последствиям новой демографической реальности» эксперты McKinsey Global Institute констатируют, что уже сейчас две трети мира живет с рождаемостью ниже уровня воспроизведения 2,1 ребенка на одну женщину в течение жизни.

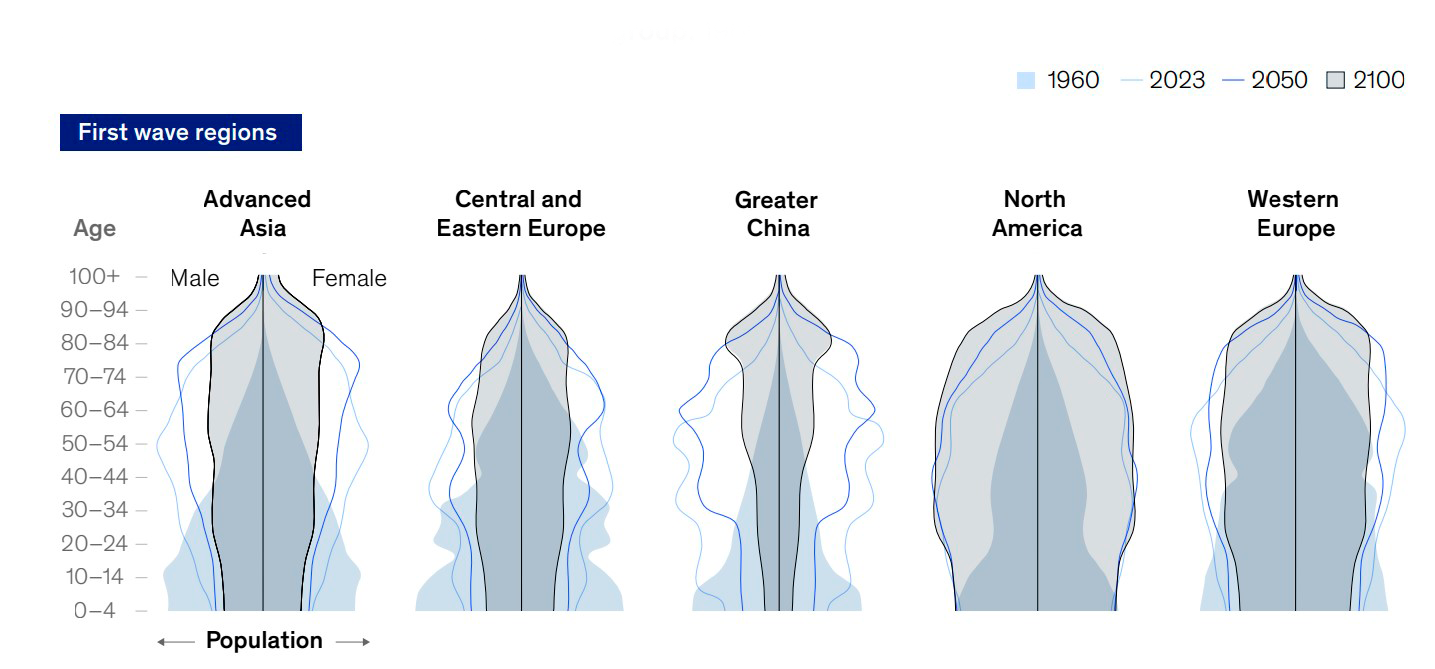

Уже в этом столетии крупнейшие экономики могут столкнуться с демографическим коллапсом. В этом нет ничего удивительного, ведь мир стремительно стареет, а возрастные демографические структуры превращаются из классических пирамид в обелиски.

Возрастная структура населения в разные годы. Графика - McKinsey Global Institute

Кто-то скажет, ну и ладно. Молодым достанется больше все более дефицитных по мере развития технологий рабочих мест. Но это крайне опасное заблуждение. Аналитики McKinsey отмечают, что сокращение доли трудоспособного населения и рост численности пенсионеров, которые, к счастью, живут все дольше, приведет к значительному росту расходов. Чтобы прокормить эту армию пенсионеров, уже через четверть века придется забирать налоги до половины трудового дохода трудоспособных граждан.

Ожидается, что, например, в Китае доля трудоспособного населения к 2050 году сократится с текущих 67% до 59%. Проблема еще и в том, что пожилые люди по мере старения потребляют все больше и больше. Разумеется, далеко не все из них начинают больше путешествовать, есть черную икру и носить модные бренды. Но все без исключения начинают активно потреблять очень дорогостоящие в развитых странах медицинские ресурсы.

Прогнозы прогнозами, а что с реальностью?

Против всех этих «страшилок» есть несколько серьезных контраргументов. Во-первых, неизбежное сокращение трудоспособного населения может компенсироваться увеличением производительности труда. Последние два десятилетия человечество не слишком хорошо справлялось с этой задачей. Но революция ИИ может радикально изменить ситуацию. И работу, которую еще вчера выполнял дорогой (и в учебе, и в труде) специалист за 8 рабочих часов, алгоритмы сделают за несколько минут.

С этим тезисом авторы доклада не спорят. Они откровенно признаются: все их выкладки построены на текущих данных и не учитывают возможные технологические изменения. А значит, 12,5 дополнительных часов для мужчин и 13,6 – для женщин того же возраста, которые гипотетически нужно будет дополнительно отрабатывать еженедельно в 2050 году, чтобы страны первой волны демографического кризиса сохранили текущие темпы роста экономики, являются не более чем «интересным фактом» .

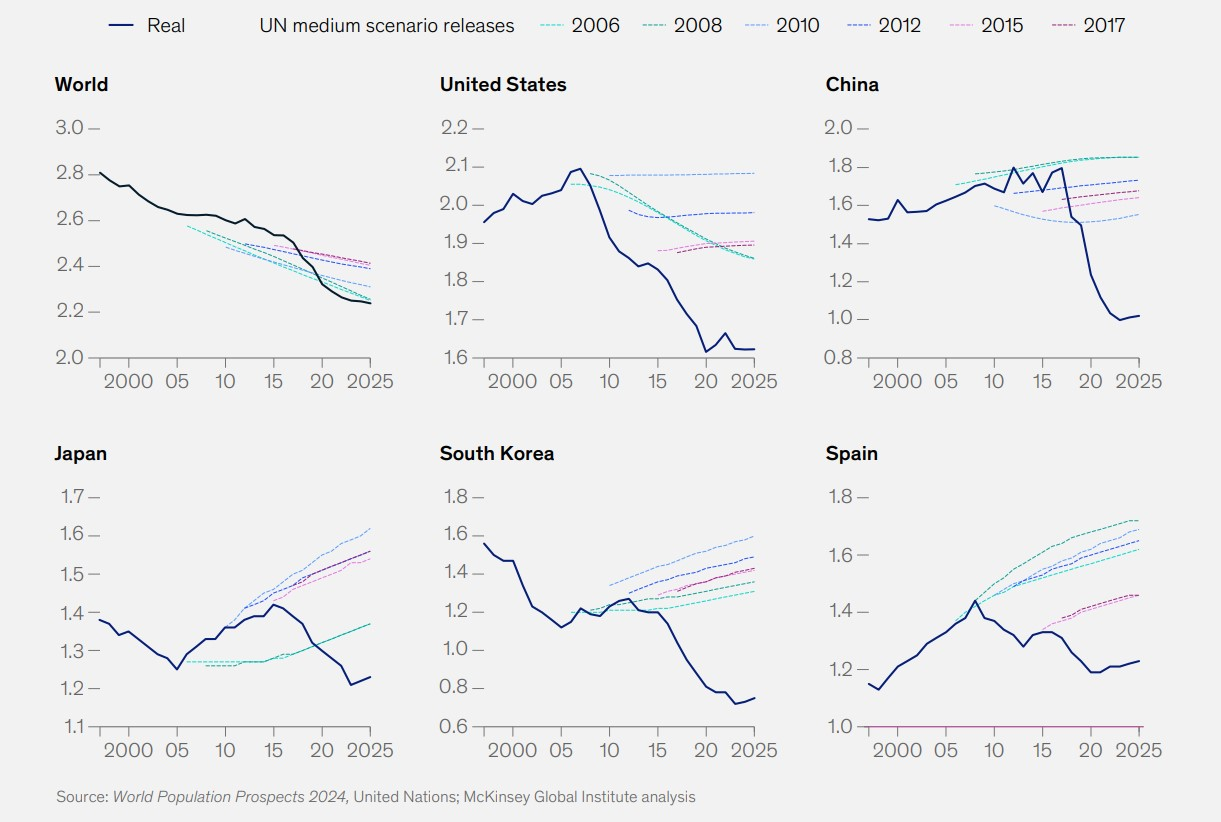

Со вторым контраргументом спорить сложнее. Не исключено, что по мере сокращения численности молодых рождаемость начнет восстанавливаться. Ее будут активнее стимулировать на государственном уровне и дефицитных ресурсов, вроде мест в детском саду, станет больше. Но все не так просто. Анализ предыдущих отчетов ООН по прогнозам демографических тенденций наглядно демонстрирует, что аналитики смотрят на вопрос гораздо более оптимистично, чем потом демонстрирует реальность. Рождаемость в развитых странах упорно не хочет идти вверх, сколько бы математические модели не обещали обратного.

На графике представлены ранее спрогнозированные ООН демографические тенденции и реальная кривая численности населения. Графика - McKinsey Global Institute

Помимо Африки, подавляющая часть которой все еще рождает гораздо больше, чем нужно для поддержания баланса, все еще в позитивной зоне находятся несколько стран с развивающейся экономикой. Такие государства аналитики McKinsey Global Institute называют «странами второй волны». Они тоже спустя 1-2 поколения доберуться до глобального депопуляционного тренда. Но пока могут снимать экономические сливки, монетизируя проблемы старого мира.

Аналитики отмечают, что демографический сдвиг будет изменять текущее представление о глобальных производственных трендах. И Китай, который все мы привыкли воспринимать как суперфабрику всего на свете, начнет стремительно терять позиции. Ожидается, что к 2050 году доля работы китайских работников в мире сократится с текущих 26% до 18%. Это довольно простое логическое заключение: глобальные компании будут переносить производство в регионы, где нет дефицита дешевой рабочей силы.

Графика - McKinsey Global Institute

Что делать?

Плохая новость в том, что в мировом масштабе преодолеть эту проблему, похоже, невозможно. Здесь имеет место классическая замкнутая логическая цепочка. Чем дальше, тем больше пожилых людей на планете будет жить. Более того, они будут потреблять все больше ресурсов из-за роста продолжительности жизни и стоимости медицинских услуг. На удовлетворение их потребностей государства будут тратить больше и больше имеющихся возможностей, неизбежно сокращая расходы на другие программы, в том числе и стимулирующие рождаемость.

Но некоторые страны и регионы могут выиграть, если найдут способ поддержать демографическую пирамиду. Признаюсь, таких выводов аналитический доклад McKinsey Global Institute не содержит. Но каждый может самостоятельно поразмыслить, как следует вести себя Украине в ближайшие десятилетия, чтобы не упустить шанс стать серьезным экономическим игроком в мире.

Их, выводов, можно сделать немало. Первый и самый очевидный – нужно немедленно, а лучше вчера, запускать обязательное накопительное пенсионное обеспечение. Каждый, кто сегодня работает и платит налоги, буквально должен требовать от парламентариев принять все необходимые для того решения. При любом другом сценарии сегодняшние трудоголики по меньшей мере обречены на старость в бедности.

Второе, не менее очевидное – послевоенные усилия государства прежде всего должны сосредотачиваться на людях. Невозможно стимулировать рождаемость одними только растущими выплатами за первого, второго, третьего ребенка. Чтобы рожать, украинцы должны быть уверены, что смогут отдать ребенка в комфортный детский сад с профессиональными воспитателями, накормить и одеть его, вылечить, когда он заболеет, дать ему возможность развивать таланты: спортивные, художественные, умственные и т.д.

Третий вывод, не слишком приятный для многих – Украине неизбежно придется формировать стимулирующую миграционную политику. Какими бы темпами ни росла рождаемость (а мгновенно она все равно не увеличится), первые рожденные от стимулирующих мер дети начнут работать спустя 20-25 лет. Следовательно, закрывать человеческий вакуум нужно будет трудовыми мигрантами. Дефицит рабочей силы в Украине ощущается уже сейчас, но в период послевоенного восстановления он может достичь просто космических масштабов. Так что, если Украина стремится развиваться, нам уже сейчас следует привыкать к мысли, что рядом с нами будут жить и работать совершенно другие по культуре, а может и расе люди.

И пятое заключение – неутешительное для украинцев, которые и так очень быстры и работают 24/7. Нам нужно и дальше продолжать работать над автоматизацией, эффективностью и производительностью. Ибо, как говорила Алиса, героиня Льюиса Кэррола: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-нибудь попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее!».